地震・火災から身を守る(4) 地震と火災の関係を知る

配信

なぜ地震で火災が?

地震が発生したときは、揺れによる建物倒壊や家具類の転倒危険だけでなく、津波の襲来や火災の発生にも注意しなければなりません。東日本大震災(2011年)における津波の威力は記憶に新しいところですし、関東大震災(1923年)は、大火をもたらした地震として歴史に刻まれています。

では、なぜ地震により火災が発生するのでしょう?

まず挙げられるのは、揺れにより可燃物が動いて火源に触れてしまうということです。台所で調理中の油がコンロにこぼれたり、ストーブの上に衣類が落下したりすることで、火災になってしまいます。

この逆のケースもあります。火源の方が動いて可燃物に着火することもあるのです。例えば、仏壇のロウソクが倒れるケースなどが該当します。

電気でも火災が発生する

関東大震災における火災は、大部分がかまどや七輪などの調理器具が原因と言われています。11時58分という発生時刻が昼食準備のタイミングと一致しとことも不運だったようです。以降、地震の時は、多くの人が台所の火気に注意を払う習慣ができました。

しかし、これを一変させたのが阪神・淡路大震災(1995年)です。

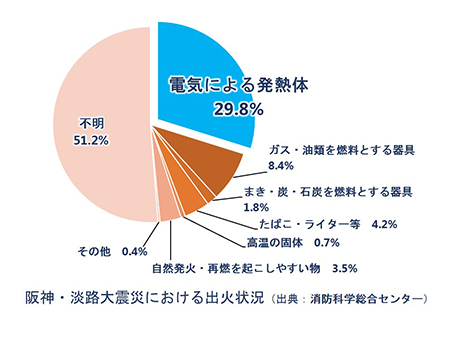

次のグラフは、この地震における火災を出火原因別に分類したものです。

約3割が電気による発熱体――電気エネルギーによるものなのです。

具体的には、揺れにより家具が転倒し、電気コードの絶縁被覆を損傷させたため、ショートを起こしたり、電気ストーブの上に何かが落下して勝手にスイッチが入ってしまったり、熱帯魚の水槽から水がこぼれ、ヒーターが空焚き状態になったりなど様々です。

津波で火災が発生!?

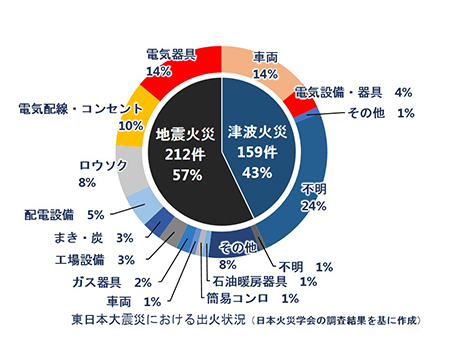

東日本大震災でも電気による火災は多数発生しました。それだけではなく、津波によって火災が発生することもありました。

これにも電気が関係しています。車両にはバッテリーが積まれ、様々な電気部品で構成されています。これらが津波によって海水に浸かった状態になると、通常では電気が流れなかった部分に電気が流れる道(導電経路)ができてしまうことがあります。その部分が発熱し、出火してしまうのです。これを“トラッキング現象”と呼んでいます。

海水に触れると直ちに出火するわけではなく、水が引いてから早くて数時間後、中には数日経過してから出火したケースもあります。

ほとんどのマンションには駐車場が併設されているはずです。もし、車両が海水に浸かるようなことがあれば、とりあえずバッテリーを外すなどして、通電しないようにしておく必要がありますし、必ず専門業者の点検を受けてから使用するようにしましょう。

なお、海水だけでなく川の水でも、同じ原理で火災になることがありますから、河川が氾濫したときなども注意しましょう。

危険があるのは木造密集地だけではない

首都直下地震が危惧されている東京では、木造密集地域の火災対策が急務と言われています。一度火が出ると瞬く間に延焼拡大し、関東大震災の二の舞になりかねないからです。

では、火災に注意しなければならないのは木造家屋や木造密集地だけなのでしょうか。

答えはノーです。

冒頭でも説明したとおり、地震火災の原因は「揺れ」です。建物が揺れ、火源となるものや、電気エネルギーがあれば、どんなところでも出火の危険はあるのです。マンションも例外ではありません。

確かに木造家屋と比較すると耐火構造のマンションは、延焼拡大しにくく、大火にはならないかもしれません。

しかし、仮にあなたの部屋だけが燃えたとしましょう。マンション全体で見れば「ぼや」程度かもしれませんが、あなたにとっては「全焼」状態ではありませんか?

他人事ではなく、一人ひとり、家庭ごとに火災対策を進めることで、マンション全体を火災から守ることができるのです。

そのために重要な「マンション火災の特徴」を次回は考えていきます。

執筆

永山 政広(ながやま まさひろ)

NPO法人ライフ・コンセプト100 アドバイザー

消防官として30年間にわたり災害現場での活動、火災原因調査などに携わり、2013年からNPO法人ライフ・コンセプト100のアドバイザーとして、セミナーや防災マニュアルづくりなど、マンション防災の第一線で活躍。