地震・火災から身を守る(8)津波対策1

配信

海岸に近い+強い揺れ=津波

地震の揺れによる直接的な被害だけではなく、続けて発生する可能性のある津波にも十分警戒する必要があります。

海底の下で大きな地震が発生すると海底の地形が大きく変化し、これに伴って海面が変動するため、大きな波となって陸地に押し寄せます。これが津波です。

したがって、どこでどれくらいの規模の地震が発生したかということが津波発生の有無と密接にかかわってきます。

しかし、規模の大きな地震の場合、震源地の特定や規模の判定に手間取ってしまうこともあります。地震速報や津波情報の発表を待ってから判断しようとすると手遅れになることも考えられます。

海岸に近い場所で強い揺れを感じたら、まず津波の発生をイメージする習慣づけが必要です。早い段階で「どのような行動をとるべきか」を考え、準備を開始していれば冷静な行動へと結びついていくはずです。

津波による浸水範囲の予測

海岸線に面した各自治体では、津波によってどれくらいの浸水が予測されるかを地図に表記したもの(津波ハザードマップ)を作成しています。これを見れば、自分のマンションが浸水予想区域にあるか否か、また、どれくらいの深さの浸水が予測されるかが分かります。

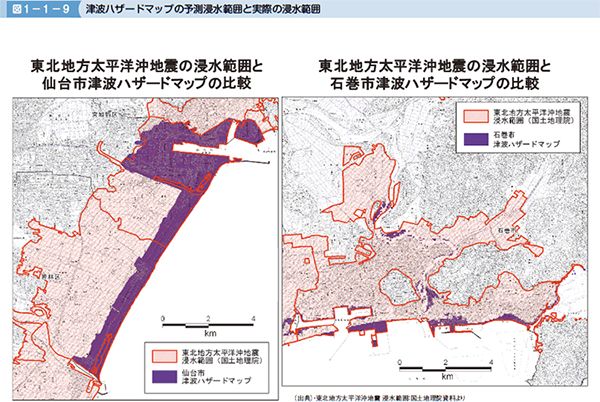

しかし、注意しなければならないのは、この予測が絶対的なものではないということです。例えば次の図をご覧ください。これは、東日本大震災以前に予測されていた浸水範囲と、実際に浸水した範囲を比較したものです。(出典:平成23年版防災白書/東北地方太平洋沖地震 浸水範囲:国土地理院資料)

想定する地震の規模が予想を上回ってしまったことや、地盤沈下が発生したことなどが影響していると考えられています。

ですから、津波ハザードマップを見て「自分のところは大丈夫」と安心するのではなく、「もしかしたら」という目で見るようにしましょう。そうすると、マンションの周辺に潜んでいる様々な危険性――例えば、避難経路となる道が低地にあることなど――に気付くこともあるのです。

どこへ避難するのか

歩いていける範囲内に高台のようなものがあれば理想的です。津波ハザードマップの浸水深と比較して高台の標高が十分余裕があれば、避難先の第1候補になります。

しかし、実際はそううまくいかないのが常です。そこで、多くの自治体では、緊急的な避難先として、津波避難ビルを指定している場合があります。これは、新耐震基準を満たす鉄筋コンクリート造、または鉄骨鉄筋コンクリート造であること、想定される浸水深に応じて2~4階建て以上であること等を要件として各自治体が指定し、津波ハザードマップや防災マップ等に記載されているはずです。津波避難ビル自体には、次のようなロゴマークを基調とした表示がされています。

近くにそのような施設があるか事前に確認しておきましょう。

一方、自分のマンションの上階に避難するという方法もあります。上記のような避難施設が近くにない場合や、マンション自体が十分強度が確保されており、想定される浸水深に対して十分な高さが確保されていれば、有効な避難場所と考えられます。

どこに避難するかは、地震が発生してから考えるのではなく、普段から家族全員で、また、マンション全体で検討しておくべき事項です。

次回は、自分のマンションの上階へ避難する際の様々な課題について考えていきます。

執筆

永山 政広(ながやま まさひろ)

NPO法人ライフ・コンセプト100 アドバイザー

消防官として30年間にわたり災害現場での活動、火災原因調査などに携わり、2013年からNPO法人ライフ・コンセプト100のアドバイザーとして、セミナーや防災マニュアルづくりなど、マンション防災の第一線で活躍。