地震・火災から身を守る(9) 津波対策2

配信

マンションの上階に逃げる

高台や津波避難ビルなどの避難施設が近くにない場合、マンション自体が十分強度が確保されており、想定される浸水深に対して十分な高さが確保されていれば、マンションは有効な避難場所と考えられます。

自分のマンションが避難場所として使用できるか事前にしっかりと調べておく必要があります。自治体の防災担当者と相談するなどして、マンション全体の方向性を決めておきましょう。そうでないと、各居住者が思い思いの行動をしてしまい、必要なときに共助の体制がとれなくなってしまいます。

通常の避難とは逆方向

津波から避難するということは、通常の避難とは逆方向であるということを忘れてはなりません。火災やマンション内で様々な事故が発生した場合など、通常の場合は「地上(1階)へ逃げる」という行動になります。つまり上から下へという方向です。

一方、津波の場合は、下から上です。

この逆方向の行動がスムーズにできるかどうか検証しておかなければなりません。

地震時、エレベーターは使用できなくなります。階段を上るしか方法はありません。通常行ってきた避難訓練は階段を下りることがほとんどですから、体力的にはそんなに負担が掛からなかったと思います。しかし、階段を上るのは大変です。

特に自力歩行ができない方を援助しながら上るということになれば、さらに大変です。自力歩行困難者を乗せて階段を下ろす器具を備え付けているマンションもあるかもしれませんが、こういった器具のほとんどは階段を上ることができません。布担架を使用するなど、別の方法を考えなければならないでしょう。

浸水危険がある階に重要なものが

いざというときのための防災備蓄品や機材はどこに収納されていますか? 大抵は1階や地下などではないでしょうか。

そういったところは津波で浸水してしまいます。命は助かったとしても次に使うべきものが失われてしまっては、防災対策として不十分です。

上層階にも防災倉庫を設けることや、各階に分散配置するなどの事前措置も必要でしょう。

また、津波の避難訓練にあわせて、1階の防災倉庫から必要なものを運び出す訓練などもやってみると良いでしょう。どれだけ難しいか体験できるはずです。

津波による火災も想定しておく

上層階へ逃げてホッとしてはいけません。様々な危険が襲ってくるかもしれません。その一つが津波による火災です。

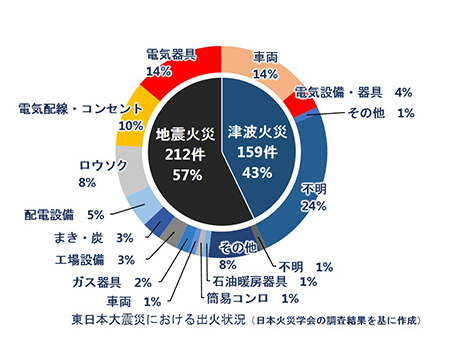

次のグラフは、東日本大震災で発生した火災を原因別に分類したものです。津波に起因する火災が159件発生し、全体の43%を占めています。

その中で、第1位となっているものが車両(14%)です。

なぜ、津波により車両が燃えだすのでしょうか?

まず考えられるのは、津波に押し流されて車体が変形し、車内の電線がショートを起こしてしまうということです。また、海水に電気系統が浸かり、トラッキング現象(通常では電気が通らない部分に電気の通る経路が形成されてしまう現象)を起こし、発熱発火ということも考えられます。

そのほか、何らかの原因で火がついたプロパンガスボンベが津波によって流されてきたため、建物が燃えてしまったという現象も数多く目撃されています。

このようにして出火したものがマンションの周辺に流されてくるということを考えなければなりません。マンション自体は耐火構造なので、すぐに燃え移るということは考えにくいかもしれませんが、多量に燃えたものが集まると相当の煙が発生し、マンション全体が煙に包まれるということがあるかもしれません。煙が来ないような場所に移動したり、マンション内へ火が入り込むことを防ぐ措置が必要になってきます。

空振りを恐れない

マンションの上階へ逃げなければならないような大きな津波は、何十年に一度、あるいは何百年に一度の稀なことかもしれません。

しかし、それが明日起きるかもしれないのです。事前準備を怠らないようにするとともに、いざ、そのような事態になったとき、ためらわずに適切な避難行動ができるようにしなければなりません。

「たぶん大丈夫だろう」という根拠のない発想をして逃げ遅れるよりも、「空振りでもいいから念のため逃げよう」という発想を持つべきです。東日本大震災の教訓は、そのことがいかに重要であるかを私たちに投げかけているではありませんか。

結果的に空振りになったとしても、「今日は良い避難訓練ができた」と大らかに受けとめられるようでないと、大切な命を守り通すことはできないのですから。

執筆

永山 政広(ながやま まさひろ)

NPO法人ライフ・コンセプト100 アドバイザー

消防官として30年間にわたり災害現場での活動、火災原因調査などに携わり、2013年からNPO法人ライフ・コンセプト100のアドバイザーとして、セミナーや防災マニュアルづくりなど、マンション防災の第一線で活躍。