マンション防災探検(4) 電気設備

配信

身近で最も重要なインフラ

コンセントにプラグを差し込み、スイッチを入れるだけで望みの機能を発揮してくれる電気製品の数々――安全で快適な生活のために電気が不可欠であることは、今さら言うまでもありません。しかし、こうした利便性がいとも簡単に手に入るからでしょうか、どのようなシステムによって支えられているのか、無関心になりがちですよね。

災害により「電気」を失ってしまったとき、私たちの生活環境は大きく変わってしまいます。生死にかかわることも少なくありません。事前準備と事後の適切な対策が欠かせません。そのためには、マンション内の電気設備の実態を理解しておく必要があるのです。

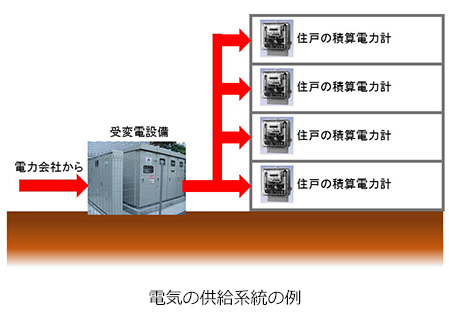

電気の供給系統

各住戸内で使用する電気は、100ボルトまたは200ボルトの電圧で供給されます。しかし、電力会社からこのままの状態で送られてくるわけではありません。一般的には次のような流れになっているのです。

受変電設備

多くは、地階や敷地の片隅など目立たないところに設置されています。送電に適した高圧電流を100~200ボルトに降圧し、共用部の機器や各住戸へ配電する役割を持っています。高圧電流は感電事故の危険性が高いので、簡単に立ち入りができないようになっています。しかし、ネズミなどの小動物が侵入してしまうことがあり、これらが高電圧端子に接触する事故が発生するケースもあるのです。

こうした場合、感電死するだけでなく電気設備にも被害を与え、まれに火災が発生することもあります。

設備の点検等は専門の資格者でないとできないのですが、侵入できる隙間はないか、防虫網は破損してないかなど入念に点検してもらうよう要請することも必要ではないでしょうか。

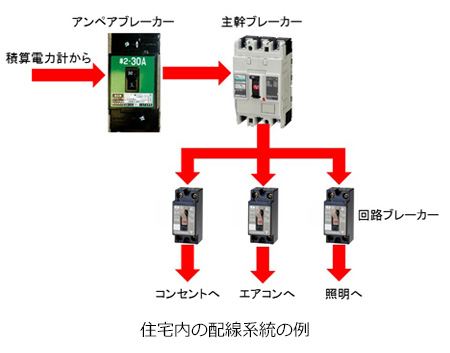

住戸内の系統

住戸内に引き込まれた配線は次のような流れでコンセント等に接続されています。

分電盤を見ると自宅内の配線系統が理解できると思います。

最初にあるアンペアブレーカー(リミッター)は電力会社との契約電流を超えないように制限するためのもので、契約内容等によっては設けられない場合もあります。

次の主幹ブレーカーは、住戸内の全体の保安用として設けられ、その先から分岐した回路ごとに小さなブレーカーが設けられています。

多くの電気器具を使用し消費電流が基準値を超えると、回路ごとのブレーカーまたは主幹ブレーカーが作動し電気を遮断します。

直ちに器具の使用を中止し、ブレーカーのつまみを押し上げれば復旧しますが、戻す前に確かめていただきたいことがあるのです。ブレーカーの作動原因が本当に電気器具の使い過ぎかどうかということです。

もし、大して使っていないのにブレーカーが作動したとしたら、他に原因があるかもしれないからです。例えば漏電やショートなど電気回路に異常が発生している可能性もあるので、専門の業者に点検してもらいましょう。そのまま放置すると感電事故や火災の発生につながる危険性があります。

非常時の電力

いくら災害が発生したからとはいえ停電をそのまま看過することはできないでしょう。エレベーター、給水ポンプ、各種防災設備などが停止したままでは、マンションの最低限度の安全性を確保できなくなるからです。高層マンションでは特にその影響を受けやすくなります。

そこで、様々な工夫を凝らし、非常時の電力を確保する取り組みがなされています。

自家発電設備

マンション内の小さな発電所と言った方が分かりやすいでしょうか。重油または軽油を燃料とするディーゼルエンジンで発電機を運転し、電気を発生するタイプが一般的です。

停電が発生すると自動で運転を開始するタイプが多いのですが、中には手動で起動するタイプもありますので、どちらのタイプであるか確認しておく必要があります。

また、自動起動タイプであっても停電発生から電力供給が開始されるまでタイムラグがあります。これにはいくつかの基準があるのですが、40秒以内に電力供給開始という基準で設けられているものが多いでしょう。

いずれにしても一旦は電力ゼロとなるわけです。そこで、エレベーターなど重要な設備にはこの間をカバーするバッテリーが設けられています。

蓄電池設備

平常時の電力に余裕があるときに、高性能の蓄電池(バッテリー)に充電しておき、停電時にはここに貯めた電力を使うシステムです。大型のバッテリーを一か所に集約するタイプと小型化されたバッテリーを要所要所(各住戸も含む)に分散配置するタイプがあります。

最近ではバッテリーだけでなくエンジン式自家発電設備や太陽光発電設備などと組み合わせているものも実用化されています。

電力の供給先と性能は?

自家発電設備や蓄電池設備は有効な停電対策ですが、この設備だけでマンション全体の電力をまかなうことは難しいのが現状です。エレベーター、給排水ポンプ、消防防災設備、共用部の照明などに限られているのが多いのではないでしょうか。

電力の供給先がどのようなところになっているか把握しておくことは重要です。それ次第では災害時の行動が大きく変わってしまうからです。

こうした設備も電力供給時間に限界があります。自家発電設備は備蓄燃料の量によって運転時間が左右されます。停電が長期化する場合は、燃料の補給も必要になってきます。

蓄電池設備は、停電発生時にどれだけ充電されていたかを把握しておくことが重要です。太陽光発電などを併用する場合は停電中でも補充電が可能ですが天候に左右されやすいという欠点も考慮に入れなければなりません。非常時はこれらをもとに電力供給の見通しを立て、場合によってはあまり重要でない電力消費を制限する措置も必要になってきます。

住戸内の非常用コンセント

大規模な設備になると各住戸に電力供給できるようなタイプもあります。しかし、すべての機器やコンセントに供給されるわけではありません。非常用コンセントとして他のコンセントと区別できるように次の写真のような色分けがされているはずです。どこにあるか確認しておきましょう。

さらに、非常用コンセントを使用する際に、切り替えスイッチ等の操作が必要な場合があります。スイッチの位置や操作方法を理解しておく必要があるのは言うまでもありませんね。いざというときは、いつ訪れるか分かりません。家族全員で確認しておきましょう。

次回はガス供給設備について見ていきます。

執筆

永山 政広(ながやま まさひろ)

NPO法人ライフ・コンセプト100 アドバイザー

消防官として30年間にわたり災害現場での活動、火災原因調査などに携わり、2013年からNPO法人ライフ・コンセプト100のアドバイザーとして、セミナーや防災マニュアルづくりなど、マンション防災の第一線で活躍。