災害活動実践編(1) 安否確認と情報収集

配信

安否確認の目的

災害初期の主要な活動の一つに安否確認があります。

その目的は、無事であることを確認するだけでなく、異状事態(閉じ込めや負傷者発生など)を早く知るということです。その後に続く救出などの活動のことを考えると、むしろ後者の方がより重要な目的であるといえるのではないでしょうか。

いかに早く状況を確認し、必要な手立てを講じられるかが被害の拡大を防ぐことにつながるのですから、災害対応の最優先事項ともいえるのです。

今回は、迅速に安否確認を行い、情報を効率的に収集・整理していく手法を考えていきます。

意外に手間取る安否確認

安否確認の基本は、戸別確認です。手分けをして一戸ずつ確認していくわけです。防災訓練のメニューに、こうした安否確認訓練を取り入れているマンションもあると思いますが、訓練のときはたいていスムーズにいきます(場合によっては訓練に非協力的な居住者とトラブルになることもあるかもしれませんが……)。

それは、確認を行う側も確認される側も、訓練ということであらかじめそれなりの準備がなされているからではないでしょうか。

しかし本番は違います。住戸内の状況は千差万別。無事なところもあれば、家具に挟まれて出られなかったり、水漏れに対応中で呼びかけに応じられなかったり……。留守宅だってあるでしょう。

そうした状況下で冷静に聞き取っていくのは至難の業です。

また、効率的に進めるため、複数の人が手分けをして実施する場合も多いのですが、確認漏れが生じたり、逆に同じところを重複して確認したりと、むしろ効率が低下してしまう事態も少なくありません。

様々な工夫

確実に安否確認を行うためには、次のような手法を取り入れ、それをマンション全体でルール化しておくことです。このルール化が大切で、これがないと結果の信頼性が著しく低下し、何度も確認作業を行う羽目になってしまいます。

マグネット表示板の導入

居住者が自宅内の状況を示す表示板を玄関ドアの廊下側に貼って、いちいちチャイムを鳴らして聞き取らなくてもすむようにしたものです。

様々なタイプの表示板が市販されており、安否だけを表示する簡単なものもあれば、要望や連絡したい事項などを書き込めるようにしたものもあります。

重要なのは、マンション全体で同じものを購入し、必ずドアに貼るというルールを徹底することです。

これが正しく実施されれば確認作業は飛躍的にスピードアップされます。玄関ドアを見ただけで状況が把握できるからです。表示板の貼られていない住戸は、「留守」または、「閉じ込めなどが発生し貼ることができない状況」のいずれかですから、そうしたところを集中的に確認すれば救助の手を早く差し伸べることができるでしょう。

書き込み用紙の掲出

マグネット表示板の導入が難しい場合は、書き込み用紙を決められた場所に掲出し、各自が出向いて書き込んでもらう方式はいかがでしょうか。

掲出場所は、エレベーターホールなど集まりやすい場所を階ごとに設定します。複数棟がエキスパンションジョイントで結ばれている場合は、棟ごとに分けた方がよいでしょう。エキスパンションジョイントが損傷し通行不能の事態も考えられるからです。

書き込み項目は次の表を参考にしてマンションの実情に合わせて作成してください。

| 部屋番号 | 代表者氏名 | 被害状況 | 記入時刻 |

|---|---|---|---|

確認した住戸のマーキング

前述のような対応が不可能であれば、確認漏れを防ぐため、確認済みの住戸にマーキングを行う方法をお勧めします。

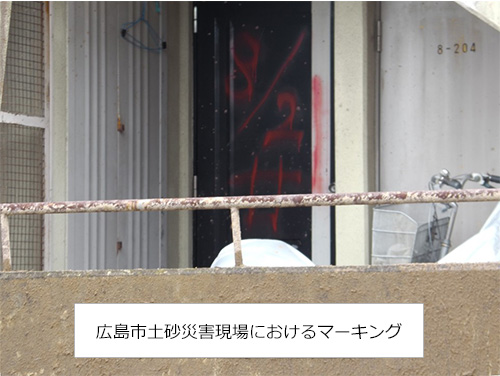

次の写真は、2014年8月20日、広島市で発生した土砂災害現場の一コマです。

救助隊が捜索した日付などを共同住宅のドアにスプレー塗料で書き込んでいるのです。大規模災害では様々な救助チームが手分けをして活動に当たりますので、ちょっとした行き違いで捜索漏れにつながることもあり得るのです。

ですから、こうしてはっきり分かるような表示が必要になってきます。

実際にマンションの居住者が行う場合は、これほど大げさにする必要はありません。表札または部屋番号プレートの横に目立つ色のシールを貼るだけで十分でしょう。「異状がないところは青色、応答がなかったところは黄色」といった具合にルールを決めておけば、確認漏れを防止できるだけでなく、次回確認すべき場所も容易に分かるようになります。

安否情報の収集・整理

これまでご紹介したものは、マンション内である程度自由に行動ができるケースによく行われる方法です。

しかし、火災の発生や津波が襲来するなど、マンション内での行動が危険になるケースでは、安全なところへ一時的に避難しなければなりません。

そして、安全な場所に災害対策本部を設営し、情報を収集・整理していかなければなりません。前述の安否情報書き込み用紙をあらかじめ用意しておき、情報を収集します。避難してきた人に順に書き込んでもらうのか、本部要員が聞き取って書き込むのかをあらかじめルール化しておきましょう。

情報収集と並行して、本部要員は、こうして集められた情報の中から、「逃げ遅れがいないか」「最優先に行うことはないか」といった重要な情報を抽出していきます。消防隊などが到着した際は、その重要情報を的確に伝えてください。迅速な救助活動に不可欠だからです。

大きな災害になればなるほど、あらかじめ用意しておいたことが実行しにくくなります。安否確認や災害対策本部の活動も人任せにするのではなく、マンションの居住者なら誰でもできるようにしておくことが大切です。

執筆

永山 政広(ながやま まさひろ)

NPO法人ライフ・コンセプト100 アドバイザー

消防官として30年間にわたり災害現場での活動、火災原因調査などに携わり、2013年からNPO法人ライフ・コンセプト100のアドバイザーとして、セミナーや防災マニュアルづくりなど、マンション防災の第一線で活躍。