マンション防災探検(7) 消火設備

配信

消防用設備は消火・警報・避難の3種類

消防法の規定により、マンションには火災発生を想定した様々な設備――消防用設備が設けられています。

これらは、大きく分けて消火・警報・避難の3種類に分類されます。

今回は初期消火の際に活躍する消火設備についてみてみましょう。

建物規模により異なる設備

建物構造や規模等により設けられている消火設備は異なってきます。消火器からスプリンクラーに至るまで様々で、自分のマンションにはどこにどのような設備が設けられているか、あらかじめ把握しておくことが重要です。

代表的なものをご紹介します。

消火器

ほとんどのマンションに備えられているはずです。消防法の基準では、歩行距離(実際に人間が歩行する経路の距離)が20m以下となるように設置しなければならないので、設置本数は、面積や通路の形態によって異なってきます。

一般的には、共用廊下の壁際に置かれていることが多いのですが、普段気にしていないせいか、いざというとき持ってくるのに時間がかかってしまうケースも見られます。日頃から置いてある場所を把握しておくことが大切です。

消火器の使用方法や注意事項は、マンション防災対策室の「地震・火災から身を守る(6)正しい初期消火方法を覚えよう」(2015年02月26日配信)で詳しく説明しています。参考にしてください。

屋内消火栓

大規模なマンションになると、消火器だけでなく屋内消火栓が設置されている場合があります。

この設備は、水槽、ポンプ、配管、ホース、ノズル等で構成されていますが、水槽とポンプは、地下や1階の機械室等に設けられていることが多いので、普段目にすることはないでしょう。

一方、ホースとノズルのセットは、金属製のボックスに収納され、共用廊下の壁に埋め込まれています。ボックスの扉に「消火栓」と表示されているので、この設備があるかどうか探してみましょう。

火災時には扉を開け、中のホースやノズルを取り出して消火活動を行うことになります。

一口に屋内消火栓といっても何種類かあり、操作方法がやや異なります。「1人でも操作できるもの」と「2人以上で操作するもの」に大別されます。

前者はホースを取り出す際に絡まないような工夫がされており、ノズルを開くだけでポンプが自動起動します。

後者は、ポンプの起動ボタンを押したり、バルブの開放を担当する者と、ノズルを持ち放水を担当する者とが協力して操作する必要があります。また折りたたまれた状態でホースが収納されており、慌てると絡まってしまうので注意が必要です。

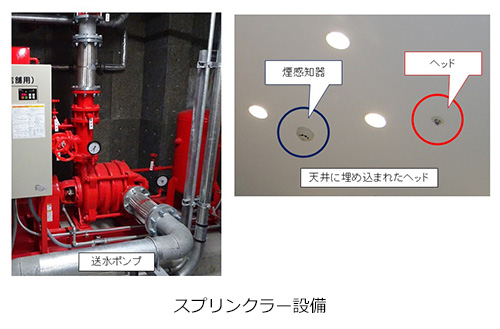

スプリンクラー

11階以上の建物になるとスプリンクラーが設置される場合があります(建物構造、面積等により設置免除されている場合もあり)。これは、天井に設けられたヘッドから散水して消火するしくみになっています。

この設備は、水槽、ポンプ、配管、ヘッド等で構成されていますが、屋内消火栓と同様に、水槽とポンプは、目立たないところに設置されています。配管も壁や天井内に埋め込まれていますし、ヘッドも最近のものは小さく目立たない形状をしていますので、天井面をよく見ないとスプリンクラーがあるかどうか分かりにくいかもしれません。

消火器や屋内消火栓と大きく異なる点は、人間が操作しなくても自動で消火を行ってくれるところです。ヘッドが火災の熱にさらされると、栓の役割をしている部品が溶け、ヘッドから水が噴き出します。この時の圧力変化をセンサーが感知し、ポンプを自動起動しますので、引き続き散水が継続するしくみになっているのです。無人の部屋で出火した場合などに威力を発揮しますが、万能ではありません。

例えば大きな家具を置いたことにより、ヘッドからの散水が妨げられる空間ができてしまうと十分に消火することができません。こうしたケースに対応するため、屋内消火栓によく似た「補助散水栓」という設備が併設されている場合があり、スプリンクラーで十分に消火できない場合、屋内消火栓と同じ方法で消火活動をすることになります。

その他の特殊な設備

ある一定規模の駐車場になると様々な消火設備が設けられるようになります。

「粉末消火設備」は、消火器を大型化、固定化したような構造で、ガソリンの燃焼にも対応できるよう粉末の消火薬剤が放出されます。

「泡消火設備」は、スプリンクラーと似ていますが、水ではなく泡消火薬剤が放出されるようになっています。

「二酸化炭素消火設備」は、タワー式の駐車場に設けられている場合が多いでしょう。自動で二酸化炭素を放出し、駐車場内の酸素濃度を低下させ消火するものです。

したがって、二酸化炭素が放出される前に場外へ避難しないと窒息してしまう危険があります。放出前に警告アナウンスが流れますので、速やかに避難しましょう。

誤解しやすい設備

次の写真を見て、「これは屋内消火栓だ」と誤解してしまう人がいるかもしれません。正解は「連結送水管」といいます。

屋内消火栓との大きな違いは、

①居住者が使うものではなく、消防隊が使用するもの。

②消防車(ポンプ車)がないと水が出ない。

という点です。

この設備は、地上の送水口にポンプ車からのホースを接続し送水すると、建物内の配管を通じて各階に設けられた放水口から水が出る仕組みになっています。まさに消防隊専用の設備なのです。

屋内消火栓と連結送水管の両方が設けられているマンションもありますので、間違えないようにしましょう。自分たちは、どちらを使うのか事前に把握しておく必要があります。

次回は警報設備について見ていきましょう。

執筆

永山 政広(ながやま まさひろ)

NPO法人ライフ・コンセプト100 アドバイザー

消防官として30年間にわたり災害現場での活動、火災原因調査などに携わり、2013年からNPO法人ライフ・コンセプト100のアドバイザーとして、セミナーや防災マニュアルづくりなど、マンション防災の第一線で活躍。